哪里年轻人更愿意结婚?未来十年哪些城市出生率会下降?

人口普查长表数据的表7,是关于人口婚姻状况和女性生育状况的表格。使用该表,结合普查资料中的其他数字,我们可以试着计算一个大家都非常关心的问题——

未来十年,中国各个地区的出生人口数字会如何变化?

如何计算一个地区的出生人口?

一般而言,人口的出生,总是有这么一个流程:首先需要一对适龄男女(年龄数据),然后他们会结婚(婚姻状况数据),接下来由他们其中的女性来完成生育(生育状况数据)。那么,按照这个流程,只要找出可以度量这个流程每一步骤转化率的变量,我们就可以对每个地区未来的人口出生情况进行相对可靠的预测了。

根据以上这个流程,在出生人数的预测中,最核心的变量之一,就是育龄女性数量。

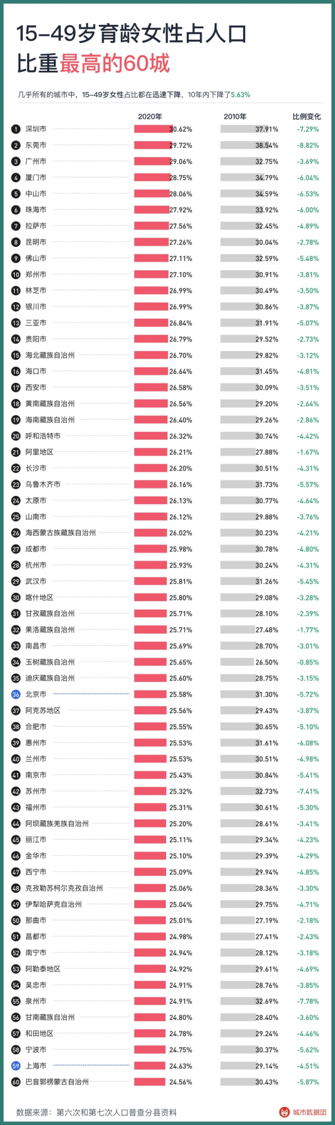

根据人口与统计学上通行的做法,15-49岁女性被定义为育龄女性(这个年龄范围是人口学定义的,不是数据团定义的)。在普查分县资料中,也给出了不同地区的育龄女性占比情况。下图列出了2020年各城市15-49岁女性占总人口比重的最高60城市与最低60城市,以及该比重和2010年相比的变化。

从上图中可以看出,育龄女性占比最大的城市几乎都集聚在大湾区,分别是深圳、东莞、广州、厦门、中山。而中国的前两大城市,北京市排名第36位,上海市则排名第59位。

而育龄女性占比最低的城市则是四川资阳、辽宁抚顺、江苏盐城、黑龙江伊春和湖南邵阳。

但无论数字高低,几乎所有的城市中,15-49岁女性占比都在迅速下降,在10年内下降了5.63%。

那么,用以上这个排名数据,我们就可以预测出生人口快速下降的城市吗?

并不是。

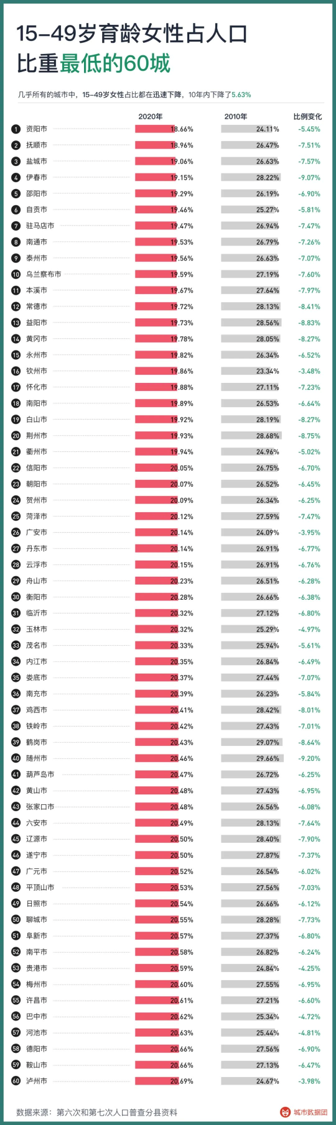

我们要注意的是,15-49岁女性占比(育龄女性数量占比),是人口预测的核心变量,但却是一个变化远远慢于出生人口的“慢变量”。虽然人口学中把这个区段年龄划在了“育龄区”,但实际上,15-49岁这个区间内大部分年龄段女性,都是很少会有生育的。通过人口普查汇总资料中的分年龄女性生育率我们可以画出下图:

从上图可以看到,妇女真正生育旺盛的年龄大约是在25-29岁。

在2020年时,生育率最高的年龄是27岁,此处平均每1000名女性在当年会生育105.6个婴儿。虽然统计意义上的育龄女性的定义是15-49岁,是一个长达35岁的跨度,但仅是其中25-29岁这么一个5岁年龄的跨度,就贡献了所有生育的38.2%。若是将年龄跨度放宽一些,再将时间拉长,那么从20岁到29岁的10岁跨度的女性人口,在未来十年内的生育,就会占这十年内总生育数量的61.4%。

因此,如果要计算未来十年中国的生育数量相比现在会有怎样的变化,只需计算1991到2000年出生的女性在2020年时在不同城市的比例,相对于1981到1990年出生的女性在2010年时在不同城市的比例出现了什么变化,就可以得出相对准确的答案了。

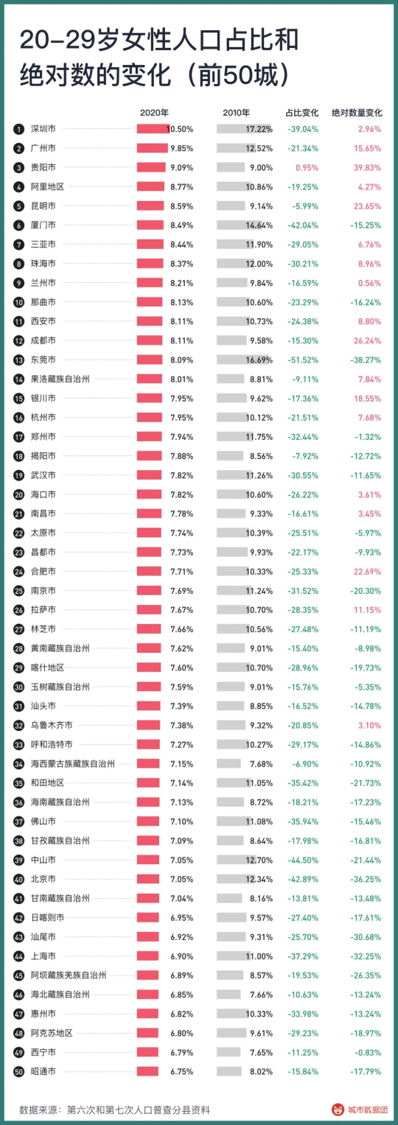

那么,请看下图:

上两表列出了20-29岁女性人口占比的变化和绝对数的变化。

2020年时,20-29岁女性人口占比最高的城市是深圳,约10.5%,而这个占比已经比2010年时的占比17.22%低了39%(指的是相对比例缩小)。但由于整个深圳人口增长很快,导致20-29岁女性人口的绝对数量还进一步上升了2.96%。占比变化和绝对数量变化,意味着在其他变量(包括结婚率,给定已婚情况下的生育率等)不变的情况下,深圳在2021-2030年的出生率将比2011-2020年减少39%,但总出生的人口将比2011-2020年多2.96%左右。

从上表看,即使每名育龄女性平均生育数量不变,未来十年出生率也将会出现极快的下降。就全国尺度而言,只有全国前20名的城市能保持生育数量的相对稳定,其他300多个城市的出生都将下降10%到60%不等。

出生率下降最快的城市将是聊城市、邢台市、济宁市、邯郸市、泰安市,会下降50%以上。

而出生人数下降最快的城市将是四平市、松原市、七台河市、绥化市、聊城市,出生人口均下降了60%以上。

细心的读者可以发现,上文的计算使用了一个假设:“每名育龄女性平均生育数量不变”。

但这个假设显然并不现实的。因为如果暂时不考虑未婚生育的话,那么一个育龄女性是否生孩子,并不只受年龄影响,她还得结婚。因此,育龄女性是否愿意结婚呢?就成为我们接下来需要预测和计算的内容。

很可惜,人口普查分县资料并未给出分年龄人口的结婚情况,因此我们使用每个地区10年来增加的已婚人数除以每个地区的九零后人数,算出一个我们自己定义的“婚姻人口比”,而这个比值可以在普查分县资料的有限数据上,粗略地算出每一个地区年轻人进入婚姻的比例。但由于这个比值没有考虑人口的死亡情况,因此在老龄化程度比较高,人口负增长的地区,这个数字可能会得出负值,因此我们只能使用它做一些非正式的计算。

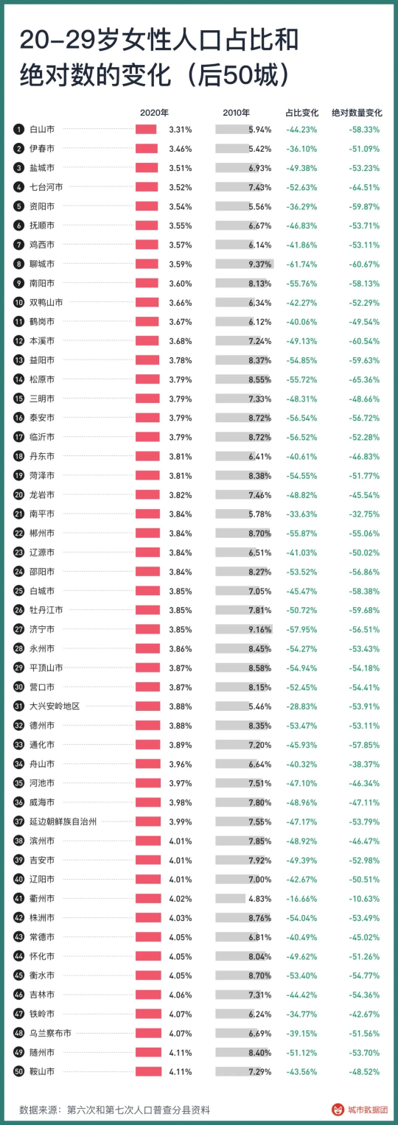

下表中列出了“婚姻人口比”这一数值的前100名。

从上图可以看出,长沙、三亚、厦门、杭州和珠海,成为年轻人最倾向于步入婚姻的五个城市,这五座城市的新增已婚人数除以新增年轻人人数的比值大于60%以上。

而北京在该表中排名第82,“婚姻人口比”仅有34.5%。上海就更低了,在表中甚至无法看到,它排名171位,“婚姻人口比”仅有14.8%。

婚姻人口比虽然是一个粗糙的变量,但是从这个变量的分布中我们也不难发现——不同城市的年轻人,在结婚倾向上是存在差异的。

那么,这个差异的原因是什么呢?

我们在之前的一篇文章中可以看到,深圳、上海、北京、广州等地,虽然本地出生始终不多,但大量年轻人会从外地前来,使得当地的年轻人占比保持较高水平。

但在年轻人(九零后)到来时,一些城市的中年人(七零后)却出现了被挤出的现象,例如上海、北京、天津等。在婚姻人口比这张表格中,上海、北京和天津分别排名全国171位,82位和116位,正好和被挤出的七零后相呼应。因此,我们可以猜测:

在某些城市,年轻人来了,有了自己的事业,却因为没法长久留下,因此并不在当地选择成家、生育。他们最终只能离开。

那么,除了婚姻,还有哪些因素会影响出生率呢?

在之前的一篇文章《出生人口哪儿去了》中我们提到过,提高受教育年限,增加了孩子的“机会成本”,因此是“减少生育的最有效手段之一”(和育龄女性年龄范围一样,这个观点也不是数据团首创的,感兴趣的读者可以去阅读Gary Becker关于Quantity and Quality of Children问题的一系列文献)。

下图列出了每个城市的平均每名育龄女性活产子女数和该城市的平均教育年限之间的散点图,一个城市的平均教育年限每增加1年,其平均生育子女数便减少0.16人,两者之间存在非常显著的关系。

因此,使用一个城市的教育水平以及教育水平的增长速度,我们也可以对未来的分城市平均生育进行较为准确的预测。例如北京、武汉、上海、西安、南京等地由于更高的平均教育水平,将会有更低的出生水平。

通过上述每个环节的讨论,我们已经形成了出生人口预测的基本要素。

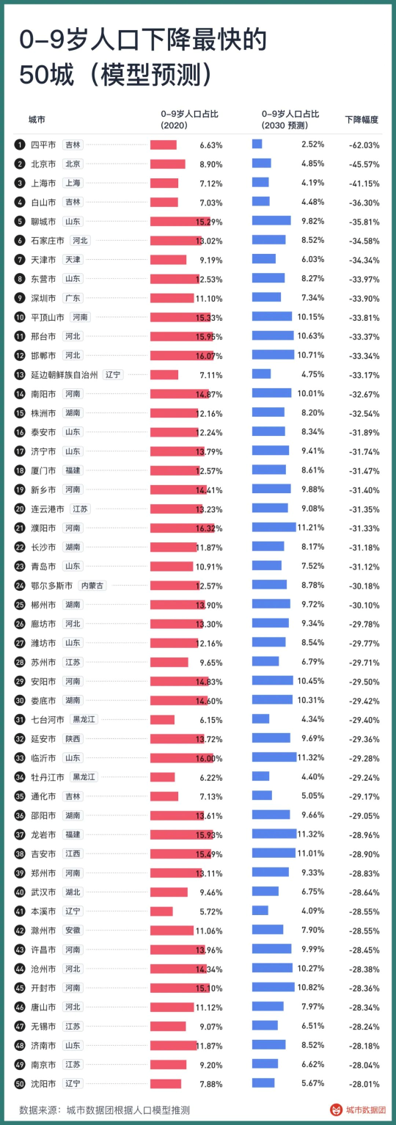

当我们使用2010年的育龄女性、婚姻人口比和平均教育年限来预测2020年时不同城市的0-9岁人口时,这三个指标都将非常显著,且能够解释不同城市出生人口方差的62.6%。

因此,使用同样的模型和等比例调整的城市固定效应,使用2020年的同一套指标,对2030年的数字进行外推,我们就能知道在2030年时,每个城市将会有多少0-9岁人口,以及这个数字相比2020年的0-9岁人口减少了多少。(当然,这是一个很粗糙的模型,因此仅供参考。)

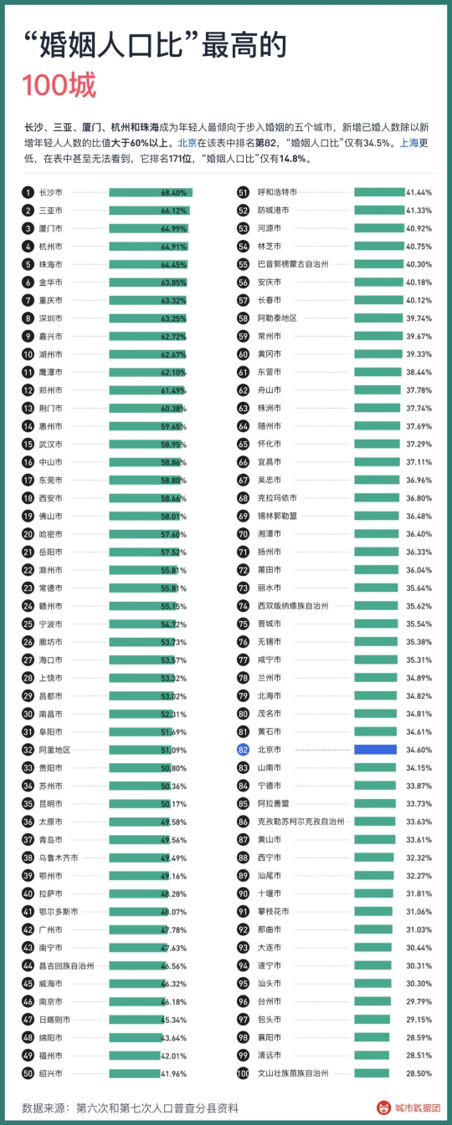

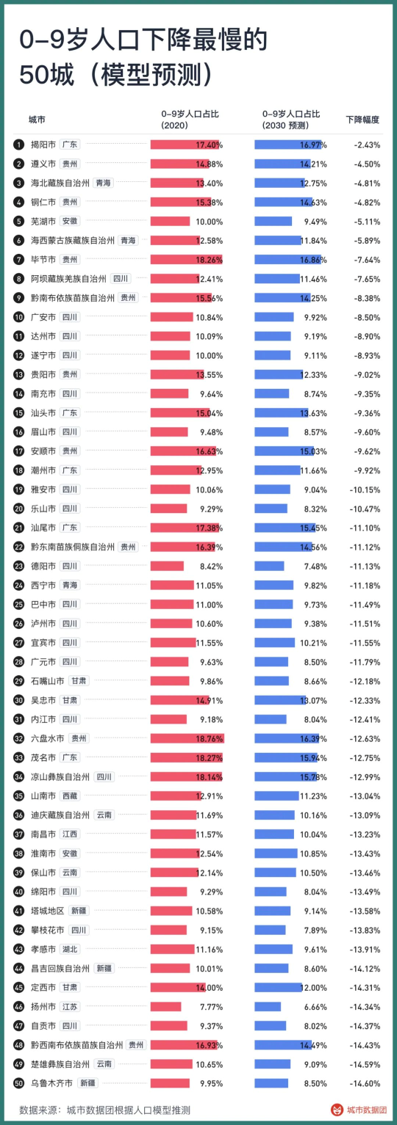

请看下图:

上表列出了2030年人口下降速度最快的前五十名城市。

从前五十名看,山东、河南、河北和东北三省是我国出生人口下跌最快的地区,平均要比十年前下降超过32%。

可能有读者会有疑问,常说东北三省的人口外流,人口崩塌,为什么在前五十名中,反而是山东、河南这些“直觉上生育意愿更高”的省份,在未来十年会出现更大的崩塌呢?

答案也很简单:

东北三省由于其80年代开始的计划生育减少了80后的父母,他们的出生人口崩盘已经提前十年出现了,未来十年实属崩无可崩。而未来新一轮出生人口崩盘,将在那些80年代时计划生育不太严格,在90年代才收紧计划生育且大量减少九零后的省份中出现。山东、河南、河北正具有这样的特征。

那么,又是哪些城市在未来10年能够抵御住出生人口的快速下降呢?请看下图:

上表列出了出生人口下降最慢的50个地区。可以看到,四川、贵州、广东、甘肃、青海等省份在这张表中占据了绝大部分城市,这些地区的出生人口下降将只有11%左右。

90年代开始的计划生育,由于地区之间的执行力度的地区差异,也并没有在这些地区造成断崖式人口下降,而正如我们在之前一篇文章中提到的那样,人均教育年限在这些地区上升也比较慢,因此这些地区的出生人口也会在未来十年下降更慢,或许能成为支撑中国人口出生在未来十年的“中流砥柱”。

生育出生率人口拓展阅读

热门文章

- 腾讯音乐一季度净利润6.09亿元同比降34%,付费用户数同比增32%至8020万

2022-05-17 13:29 - 广汽埃安第二工厂将于四季度投产

2022-05-17 19:25 - 工信部:1-4月份我国软件业务收入27735亿元,同比增长10.8%

2022-06-26 02:02 - 美方参与“3·21”东航事故调查人员:未向任何媒体发布有关调查信息

2022-05-18 13:23 - 各地信息通信业举办2022年电信日主题活动

2022-05-18 01:23 - 博实乐退市在即,“教育+地产”终成幻影?

2022-05-17 13:29

推荐阅读